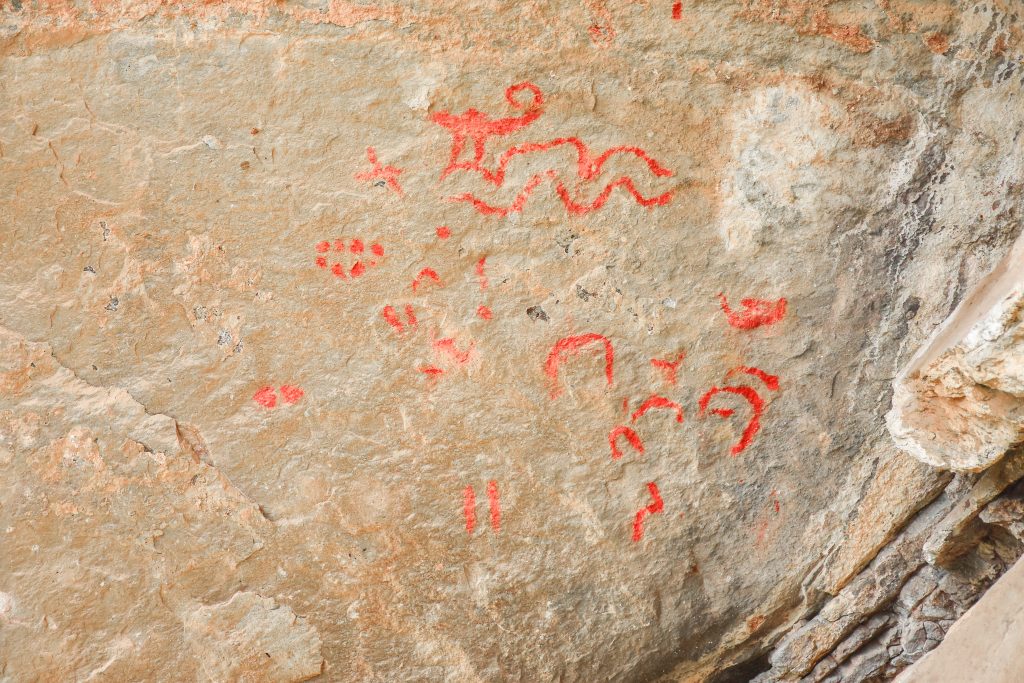

Investigadores de la Universidad de Cuenca, a través del proyecto de investigación: “Cultura material, prácticas, significados sociales y narrativas en torno a la alimentación Cañari”, desarrollado por el grupo de investigación “Lenguaje, culturas y representaciones” identificaron más de 30 pinturas rupestres en el cantón Paute: destacan motivos circulares y figuras antropomorfas, un mono, una serpiente y una figura solar y lunar, que revelan la riqueza del mundo Cañari y su profunda conexión con el paisaje.

Este es el primer registro de pintura rupestre en la zona y en el Ecuador. El trabajo de campo y el diálogo con habitantes locales, permitieron reconocer narrativas orales asociadas a huacas, ríos, cuevas y entierros, que otorgan significados simbólicos al paisaje. El estudio resalta la importancia de abordar el arte rupestre desde una perspectiva interdisciplinaria y participativa, considerando tanto la cultura material como el patrimonio inmaterial en contextos andinos.

Asimismo, se advierte que las pinturas rupestres se encuentran sobre una columna rocosa en proceso de desprendimiento, lo que pone en riesgo la integridad física y simbólica de este bien patrimonial. Por ello, se sugiere el uso de tecnologías como drones, cámara multiespectral, entre otros que permitan documentar el sitio con mayor precisión, detectar elementos no visibles y monitorear el deterioro del soporte rocoso.

El arte rupestre cumple una función fundamental como registro simbólico y cosmológico, al plasmar concepciones del mundo propias de las comunidades originarias. A través de figuras humanas, animales y motivos abstractos, estas manifestaciones gráficas representan rituales, mitologías y vínculos profundos con el entorno natural, muchos de los cuales mantienen vigencia en las prácticas culturales actuales. Lejos de ser meramente decorativo, el arte rupestre constituye una forma de pensamiento visual que codifica creencias, delimita territorios sagrados y expresa relaciones espirituales con los elementos del paisaje.

Este es un primer registro y aproximación interdisciplinaria al estudio de las pinturas rupestres, articulado con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Los registros de estas manifestaciones rupestres constituyen una evidencia inédita dentro del corpus arqueológico del Austro ecuatoriano, donde los estudios sobre pinturas han sido escasos o inexistentes.

Este estudio pone en evidencia la necesidad de incorporar perspectivas metodológicas integradas que reconozcan la centralidad de la memoria oral, el conocimiento territorial y la experiencia comunitaria en la comprensión y protección del patrimonio arqueológico. La documentación sistemática de sitios debe ir acompañada de procesos participativos que valoren los saberes locales y que promuevan estrategias sostenibles de conservación e interpretación, tanto para la investigación científica como para la transmisión intergeneracional de este legado cultural.

Educación y Declaratoria del Patrimonio

Por otro lado, además del componente educativo, es indispensable la articulación con instancias políticas de administración territorial, hacia la construcción de un plan de manejo del patrimonio cultural, poniendo énfasis en la cooperación interinstitucional: centros académicos, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADM de Paute), Ministerio de Cultura, entre otros.

El procedimiento propicio para insertar los fundamentos educativos y la articulación interinstitucional, en este caso, se debería establecer desde la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación.

El reconocimiento de un bien como patrimonio cultural de la nación constituye un paso fundamental en su salvaguarda, pues le otorga un respaldo jurídico inmediato. Esta declaratoria implica que el bien queda amparado por el marco normativo nacional, lo que restringe su destrucción, alteración o comercialización, sin la debida autorización del Estado. Además, adquiere prioridad en las políticas públicas orientadas a la conservación del patrimonio, facilitando así la asignación de recursos técnicos y financieros para su protección y restauración.

Desde una perspectiva internacional, la inclusión de un bien en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO (1972) exige, como condición previa, su reconocimiento a nivel nacional. Esta condición no es meramente formal, sino que refleja el compromiso del Estado con la puesta en valor del bien y con la adopción de medidas efectivas para su preservación. En este sentido, la declaratoria nacional actúa como un mecanismo de legitimación, que demuestra la existencia de procesos de documentación, planificación y gestión, elementos esenciales en la evaluación que realiza la UNESCO, para tomar acciones de protección de estos patrimonios nacionales.

Otro aspecto relevante, es el acceso a financiamiento y cooperación interinstitucional. La declaratoria abre puertas a fondos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, destinados a proyectos de conservación, investigación y difusión. Además, facilita la articulación con universidades, centros de investigación y organismos multilaterales, lo cual resulta clave para construir una candidatura sólida ante organismos como la UNESCO (2008).

Este descubrimiento es fruto del trabajo científico, participativo e interdisciplinario de los docentes: Bolívar Villa, Antonio Calderón, Adrián Matute, Estefanía Palacios y Miguel Novillo, quienes buscan revalorizar la memoria oral y los saberes comunitarios. Para mayor información puede contactarse al correo miguel.novillo@ucuenca.edu.ec